Details

| Herausgeber | Müller, Thomas; Schmidt-Michel, Paul-Otto; Schwarzbauer, Franz (Hg.) |

|---|---|

| Verlag | Psychiatrie u. Geschichte |

| Auflage/ Erscheinungsjahr | Erstausgabe, 2012 |

| Format | 18 × 28 cm |

| Einbandart/ Medium/ Ausstattung | Paperback |

| Seiten/ Spieldauer | 128 Seiten |

| Abbildungen | Mit Abb. und Fotos im Text |

| Gewicht | 470 |

| SFB Artikelnummer (SFB_ID) | SFB-003346_AC |

Zu diesem Buch

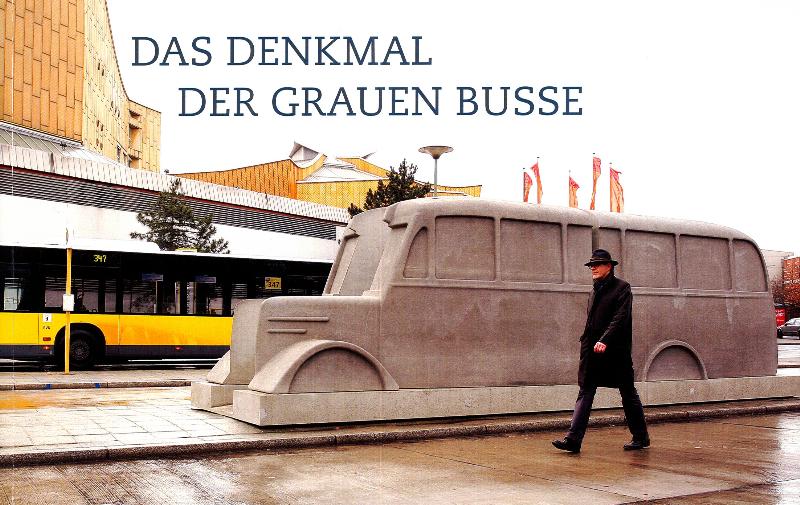

Ein größerer Gegensatz zu traditionellen Mahnmalsformen und deren Nimbus von Ehrfurcht, Würde und Pathos ist kaum vorstellbar. Das Denkmal der Grauen Busse - nicht aus Bronze gegossen oder in Stein gehauen, sondern aus grauem Stahlbeton computergesteuert in Form gebracht - ragt als rätselhafter Fremdkörper in den Straßenraum. Von weitem mag es in seiner blockhaften Gestalt schroff und abweisend wirken. Beim Näherkommen öffnet es sich in der Mitte zu einem Gang durch die Geschichte.

Die Publikation zum Denkmal der grauen Busse vereint Beiträge zur Geschichte und Erinnerungskultur der nationalsozialistischen »Euthanasie« und dokumentiert die Stationen der Reise des mobilen Denkmals zwischen Ravensburg und Berlin.

Das Denkmal der grauen Busse ist ein »zweigeteiltes Erinnerungszeichen« (Horst Hoheisel, Andreas Knitz). Die beiden identischen Skulpturen aus Beton sind Nachbildungen jener Transportbusse, mit denen die Patientinnen und Patienten seinerzeit in die Tötungsanstalten gebracht wurden. Mit dem Denkmal wird der Opfer gedacht; aber auch Tat und Täter werden durch die Form des Busses reflektiert. Während der eine Bus die Alte Pforte der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Weißenau blockiert, ist der zweite Bus bis heute mehr als sechstausend Kilometer bewegt worden.

In den Beiträgen geht es zum einen um die historische und medizinhistorische Auseinandersetzung mit dem Thema »Euthanasie«, und zu dieser Geschichte gehört auch die verdrängte Nach-Geschichte, deren Schatten bis in die Gegenwart reichen.

Im Zentrum anderer Beiträge steht die Frage, ob und wenn ja, welche künstlerischen Antworten gefunden werden können, um der Opfer von Gewalt und Terror zu gedenken. Einen dritten Teil stellt die Dokumentation dar, die jene Orte aufführt, an denen der mobile Teil des Denkmals der grauen Busse der Öffentlichkeit übergeben wurde.

Kommentare

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Neuer Kommentar

Bitte beachten Sie vor Nutzung unserer Kommentarfunktion auch die Datenschutzerklärung.