Novitätenschau Psychoanalyse / Kulturwissenschaften - JUNI 2023

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser der Novitätenschau,

überreicht mit freundlicher Empfehlung von der Redaktion »Index Psychoanalyse«.

zum Monatsbeginn erreicht Sie die Juni-Ausgabe der Novitätenschau Psychoanalyse und Kulturwissenschaften, die einmal mehr mit interessanten Themenfenstern und zahlreichen Buchneuvorstellungen aufwartet, ergänzt durch Literaturempfehlungen bewährter Klassiker rund um die psychotherapeutische Profession.

Fragen der

Behandlungstechnik und -gestaltung, individualpsychologische Beiträge sowie die

Rolle und Bedeutung von Religion in

Gesellschaft und Therapie werden ebenso in den Blick genommen wie im

kulturwissenschaftlichen Teil die Folgen

eurozentrischer Weltsichten. Auch Lacan-FreundInnen und solche der Kunst sowie

guter, nämlich enorm anregender Literaturen, finden hier herausragende

Leseempfehlungen.

In dieser Ausgabe

- ZUERST - Vom psychoanalytischen Handwerk

- PSYCHOANALYSE: Schwierige Passagen der Behandlung

- INDIVIDUALPSYCHOLOGIE: Theorie - Praxis - Geschichte

- GEIST und PSYCHE - Seinsgründe über das Funktionieren hinaus

- PSYCHE und KULTUR - Der WESTEN als Maßstab der Dinge?

- FREUD / LACAN - Rares aus dem Fundus der SFB

- AUS DEM ARCHIV der SFB - LACAN und die Pariser Avantgarde

- BESSER LESEN - Familienbande

- DER GALERIST - Die Kunstabteilung der SFB: FREUD, besorgt

- SFB - MEHR als Bücher

- Herzschrittmacherfreie Zone

Der kurze

Weg zur SFB: Bestelltelefon (D) 0800 588 78

30

(MO - SA, 8:00-19:00 h, SO, zur ›Blauen Stunde‹ von 10:00-12:00 h)

SFB -

Zentralbuchhandlung für die Literaturen der Psychoanalyse und

Kulturwissenschaften im Netz - MEHR als Bücher -

›WISE MEN FISH HERE‹

ZUERST - Vom psychoanalytischen Handwerk

Ab sofort sind die beiden Bände mit höchst aufschlußreichen Beiträgen zur psychoanalytischen Theorie und Technik des bedeutenden Psychoanalytikers Johannes Cremerius (1918-2002) wieder lieferbar

Inhalt des ersten

Bandes: Vorwort // Schweigen als Problem der psychoanalytischen

Technik // Der Patient spricht zuviel // "Mir fällt nichts ein" - Einige

behandlungstechnische Überlegungen im Umgang mit Patienten, die nicht frei

assoziieren können // Grenzen und Möglichkeiten der psychoanalytischen

Behandlungstechnik bei Patienten mit Über-Ich-Störungen // Übertragung

und Gegenübertragung bei Patienten mit schwerer Über-Ich-Störung //

Einige Überlegungen über die kritische Funktion des Durcharbeitens in der

Geschichte der psychoanalytischen Technik // Die Verwirrungen des Zöglings

T. Psychoanalytische Lehrjahre neben der Couch // Gibt es zwei

psychoanalytische Techniken?

Inhalt des zweiten Bandes: Die psychoanalytische Behandlung der Reichen und der Mächtigen // Die Präsenz des Dritten in der Psychoanalyse. Zur Problematik der Fremdfinanzierung // Uber die Schwierigkeiten, Natur und Funktion von Phantasie und Abwehrmechanismen psychoanalytisch zu erforschen und zu definieren // Freud bei der Arbeit über die Schulter geschaut: Seine Technik im Spiegel von Schülern und Patienten // Die Bedeutung des Dissidenten für die Psychoanalyse (Psychoanalyse - jenseits von Orthodoxie und Dissidenz) // Die Konstruktion der biographischen Wirklichkeit im analytischen Prozeß.

|

|

|

Britton, Ronald; Feldman,

Michael; O'Shaughnessy, Edna Der Ödipuskomplex in der Schule Melanie KleinsKlinische Beiträge. Mit Melanie Kleins Aufsatz »Der Ödipuskomplex im Lichte früher Ängste« - [NEUAUSGABE 2023] Unveränderte NA 05.2023 • Psychosozial-Verlag • Reihe Bibliothek der Psychoanalyse • 21,0 × 14,8 cm • Paperback • 170 Seiten |

Seit Jahren vergriffen. - Nach Verlagswechsel ab sofort als inhaltsgleiche Neuausgabe wieder verfügbar.

Welcher Stellenwert kommt dem Ödipuskomplex, den Freud als den »Kernkomplex der Neurosen« bezeichnete, in der heutigen Theorie und Praxis der kleinianischen Psychoanalyse zu? Mit dieser Frage beschäftigen sich die hier veröffentlichten Vorträge, die im September 1987 von renommierten britischen Psychoanalytikern auf der »Melanie Klein Conference« in London gehalten wurden.

Kleins klassische Arbeit »Der Ödipuskomplex im Lichte früher Ängste« aus dem Jahr 1945, hier in neuer Übersetzung vorgelegt, enthält die Konzepte, die zur Grundlage der an zahlreichen Fallbeispielen aus Kinder- und Erwachsenenanalyse illustrierten theoretischen und klinischen Fortschritte wurden.

Eine zentrale Rolle spielen in sämtlichen Beiträgen Probleme der Behandlungstechnik, da sich gerade auf diesem Gebiet in den vergangenen Jahrzehnten die frappierendsten Entwicklungen vollzogen. So konzentriert sich die Aufmerksamkeit heute auf die frühen, primitiven und psychotischen Formen des ödipalen Konfliktes und die Versuche des Patienten, den Analytiker zum Mitagieren in seinem ödipalen Drama zu verführen, um seine Denk- und Wahrnehmungsfähigkeit zu zerstören. Deutlich wird dabei – wie Hanna Segal in ihrer »Einleitung« hervorhebt – die zwingende Wechselwirkung zwischen psychoanalytischer Theorie und Behandlungstechnik.

Die Beiträge: Melanie Klein: Der Ödipuskomplex im Lichte früher Ängste (Erstveröffentlichung) // Ronald Britton: Die fehlende Verbindung. die Sexualität der Eltern im Ödipuskomplex // Michael Feldman: Der Ödipuskomplex: Manifestationen in der inneren Welt und der therapeutischen Situation // Edna O´Shaughnessy: Der unsichtbare Ödipuskomplex.

|

|

PSYCHOANALYSE: Schwierige Passagen der Behandlung

»Seit langen habe ich das Gefühl, daß in unserem Leben als Psychoanalytiker etwas Entscheidendes fehlt. (...) Ich meine das selbstanalytische Element, das ich von der Selbstanalyse im engeren Sinne abgrenzen möchte. (...) Ich denke, es ist uns nicht gelungen, die umfassende Entwicklung einer psychoanalytischen Sensibilität in uns zuzulassen, die uns selbst als belebte Objekte ins Feld des Analysierbaren mit einbezieht. Wir haben die Freude daran verloren, uns von uns selbst verblüffen zu lassen und von einem bestimmten inneren Zustand Gebrauch zu machen, um jene Fähigkeit wachzuhalten, die Freud entwickelte, als er mit seiner Selbstanalyse begann.«

Christopher Bollas, in ´Schatten des

Objekts`

|

Christopher, Bollas Fangt sie auf, bevor sie fallenDie Psychoanalyse des Zusammenbruchs 11.05.2023 • Brandes u. Apsel • 21 × 14.5 cm • 180 Seiten |

In dieser Erkundung des renommierten britischstämmigen Psychoanalytikers stellt Bollas einen im Sinn des Wortes ›radikalen‹, an die Wurzeln gehenden Ansatzes für die psychoanalytische Behandlung von Menschen vor, die am Rande eines psychischen Zusammenbruchs stehen. Er geht davon aus, dass der unbewusste Zweck eines Zusammenbruchs darin besteht, dem Anderen das Selbst zu präsentieren und zum Kern des Leidens und schließlich zu einem transformativen Verständnis zu gelangen.

Dieses Buch dürfte für jene psychoanalytisch fundiert arbeitende PsychotherapeutInnen von Interesse sein, die nach Wegen abseits der konventionellen psychoanalytischen Therapie suchen, da diese in der Arbeit mit Patienten am Rande des Zusammenbruchs nicht ausreicht, um der drohenden Krise zu begegnen. Zugleich wirft Bollas‘ herausfordernder Ansatz auch viele Fragen auf – diese werden im letzten Abschnitt des Buches von Sacha Bollas zusammengetragen und von Christopher Bollas beantwortet.

Der Autor: Christopher Bollas, ehem. Professor für Englische Literatur, Psychoanalytiker in eigener Praxis. Mitglied der British Psychoanalytic Society, des Los Angeles Institute and Society of Psychoanalytic Studies und der European Study Group of Unconscious Thought.

|

|

|

Fonagy, Peter; Nolte, Tobias Epistemisches VertrauenVom Konzept zur Anwendung in Psychotherapie und psychosozialen Arbeitsfeldern 22.04.2023 • Klett-Cotta • 22 × 13.8 cm • Hardcover • 464 Seiten |

Das Konzept des ´Epistemischen Vertrauens` sei, so die Autoren, das zentrale Charakteristikum für die Beziehungsarbeit und Veränderungsprozesse in der Mentalisierungsbasierten Therapie. De4r Readerr versammelt aktuelle Beiträge zu den Anwendungsmöglichkeiten. - Inhalt

TEIL I Grundlagen

Tobias Nolte und Peter Fonagy: Einleitung - 1 Epistemisches Vertrauen als entwicklungspsychologisches Konzept (Peter Fonagy, Chloe Campbell, Elizabeth Allison, Tobias Nolte und Patrick Luyten) - 2 Ein neurowissenschaftlicher Ansatz zum epistemischen Vertrauen (Michael Moutoussis, Penelope Maran, Peter Fonagy und Tobias Nolte) - 3 Mentalisierung der modernen Welt (Chloe Campbell und Elizabeth Allison) - 4 Epistemisches Vertrauen als psychosoziales Konzept (Lisa Baraitser)

TEIL II Klinische Anwendungen

Tobias Nolte und Peter Fonagy; Einleitung - 5 Sich zu vertrauenswürdigen Psychotherapeut:innen entwickeln (Jon G. Allen) - 6 Epistemisches Vertrauen in der Mentalisierungsbasierten Therapie von Borderline-Persönlichkeitsstörungen (Tobias Nolte, Chloe Campbell, Peter Fonagy und Anthony Bateman) - 7 Epistemisches Vertrauen in der Therapie von Verhaltensstörungen (Alessandro Talia und Svenja Taubner) - 8 »Glaubwürdig sein«: Epistemisches Vertrauen in der Therapie Heranwachsender (Joost Hutsebaut und Carla Sharp) - 9 Epistemisches Vertrauen in der psychosomatischen Versorgung (Dirk von Boetticher) - 10 Epistemisches Vertrauen in der Onlinetherapie (Georgina Aisbitt, Tobias Nolte, Peter Fonagy) - 11 Epistemisches Vertrauen, Misstrauen und Leichtgläubigkeit in psychodynamischen Gruppentherapien (Lenka Staun und Ulrich Schultz-Venrath) - 12 Epistemisches Vertrauen und Mentalisieren in Bildungs- und Erziehungsprozessen unter Berücksichtigung ihrer Kompensationsmöglichkeiten (Stephan Gingelmaier und Nicola-Hans Schwarzer) - 13 Epistemisches Vertrauen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe (Noelle Behringer) - 14 Epistemisches Vertrauen in Organisationen, in der Supervision und bei der Arbeit mit Teams (Dickon Bevington) -15 Epistemisches Vertrauen und gesundheitsbezogene Soziale Arbeit (Holger Kirsch)

Die Herausgeber

Peter Fonagy, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psychoanalytiker, ist Professor am University College London und leitet das Anna Freud National Centre for Children and Families in London; zudem ist er Vize-Präsident der IPA.

Tobias Nolte, MD, Arzt und Psychoanalytiker, ist klinisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter am University College London und Senior Researcher am Anna Freud National Centre for Children and Families, London.

INDIVIDUALPSYCHOLOGIE: Theorie - Praxis - Geschichte

|

Rieken, Bernd; Gehringer, Manfred Macht und Ohnmacht aus individualpsychologischer SichtPsychodynamische und gesellschaftliche Zugänge 06.12.2022 • Waxmann • Reihe Psychotherapiewissenschaft in Forschung, Profession und Kultur, Band 37 • 24 × 17 cm • Paperback • 182 Seiten |

Macht und Ohnmacht sind seit jeher zentrale Begriffe im politischen und gesellschaftlichen Diskurs – und in der Gegenwart von herausragender Bedeutung, wenn man an aktuelle Phänomene wie die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg oder den Klimawandel denkt.

Im psychotherapeutischen

Alltag begegnet man dieser Polarität ebenfalls. Das gilt zum Beispiel für

depressive oder traumatisierte Patientinnen und Patienten, die sich für

wertlos und ohnmächtig halten, doch genauso für solche, die etwa infolge

eines übersteigerten Narzissmus glauben, grandios und besonders mächtig

zu sein. - Macht und Ohnmacht sind aber auch und vor allem Kernelemente in

der Individualpsychologie Alfred Adlers, denn zentrale Begriffe seiner

Theorie – die auch Eingang in die Alltagssprache gefunden haben – sind

insbesondere „Minderwertigkeitsgefühl“, „Kompensation“ und

„Geltungsstreben“. Damit ist die Bandbreite dieses Sammelbandes

umrissen: Macht und Ohnmacht wird schwerpunktmäßig einerseits im

individuellen, andererseits im gesellschaftlichen Kontext thematisiert.

I Schwerpunkt Individuum und Psyche

Gisela Eife: Wille zur Macht: Gemeinschaftsgefühl. Die Kluft zwischen beiden Vitalitätsformen. Ein Augenblick der Begegnung aufgrund gelungener Resonanz // Heiner Sasse: Zur Verinnerlichung von Machterfahrungen – und deren Aufarbeitung // Roland Wölfle: „Wo Ich war, soll Gemeinschaft werden“. Individualpsychologische Zugänge zu Gruppenpsychotherapie und therapeutischen Gemeinschaften // Dorothea Oberegelsbacher: M. kann nicht reden // Manfred Gehringer: Anders Behring Breivik – Psychogramm eines triumphierenden Mörders // Sarah Neumeier, Patrick Stark: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Erfahrungen mit Macht und Ohnmacht im Rahmen der Psychotherapie-Ausbildung

II Schwerpunkt Gesellschaft und Kultur

Reinhold Popp: Mechanisierung, Macht und Methode. Der Siegeszug der Psychotechnik und die Zukunftschancen der analytischen Individualpsychologie // Brigitte Sindelar: Macht und Ohnmacht im Zeitalter der Digitalisierung und der virtuellen Welt // Bernd Rieken. Macht, Ohnmacht und Angst im Erleben und Verarbeiten von Katastrophen. Psychodynamische und ethnologische Aspekte // Heidrun Schumitz: Analytische Individualpsychologie, Achtsamkeit und Vergänglichkeit. Kurzbeitrag als Einführung zum Film „Nokan – Die Kunst des Ausklangs“

Bernd Rieken, geb. 1955 in Rispelerhelmt (Ostfriesland), Studium der Deutschen Philologie, Geschichte, Politikwissenschaft, Philosophie, Psychologie und Europäische Ethnologie an den Universitäten Mannheim und Wien. 1984–1998 Gymnasiallehrer in Wien, seit 1996 freiberuflicher Psychoanalytiker (IP), seit 2006 Lehranalytiker (SFU/IP), 2005 Habilitation für Europäische Ethnologie an der Universität Wien mit einer psychoanalytisch-ethnologischen Monografie zur Katastrophenforschung

Reinhold Popp leitet das „Institute for Futures Research in Human Sciences“ an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien und arbeitet als Gastwissenschaftler am Institut Futur der Freien Universität Berlin mit, wo er auch Mitbegründer und Dozent des Masterstudiengangs für Zukunftsforschung ist.

Brigitte Sindelar, geboren 1952, ist Klinische Psychologin und Psychotherapeutin (Individualpsychologie) und habilitiert im Fach Psychotherapiewissenschaft. Nach zehnjähriger Tätigkeit an der Universitätsklinik für Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters in Wien arbeitet sie seit 1981 in freier Praxis in Wien, leitet das von ihr aufgebaute Versorgungsnetz für Kinder und Jugendliche mit Teilleistungsschwächen und ist an der Sigmund-Freud-Privatuniversität als Vizerektorin für Forschung sowie im akademischen Lehrbetrieb und in der Psychotherapieausbildung tätig.

|

Haunschmied-Donhauser, Helga Manès Sperber als IndividualpsychologeDer Einfluss der Individualpsychologie auf Manès Sperbers autobiografisches und literarisches Schreiben 17.04.2023 • Vandenhoeck u. Ruprecht • 23 × 15.5 cm • Paperback • 472 |

Bereits mit 21 Jahren gehörte Manès Sperber dem Kreis um Alfred Adler an, befasste sich intensiv mit der von Adler begründeten Individualpsychologie und galt als dessen Meisterschüler. In dem Maße, in dem sich Sperber der Kommunistischen Partei zuwandte, entfernte er sich von Adler, mit dem er schließlich brach. Doch grenzte er sich später auch von besagter Partei ab und beschäftigte sich Zeit seines Lebens intensiv mit Themen und Methoden der Individualpsychologie, zu denen er auch publizierte.

Das Buch „Manès Sperber als Individualpsychologe“ geht der Frage nach, ob und inwieweit die Individualpsychologie Einfluss auf das Schreiben Manès Sperbers hatte. Dies erfolgt im Sinne einer Suche nach Spuren individualpsychologischer Modelle und Konzepte in Sperbers literarischen und autobiografischen Texten sowie dem Umgang damit in eben diesen Texten.

Die Autorin: Mag. Dr. Helga Haunschmied-Donhauser ist Literaturwissenschaftlerin und Psychotherapeutin (Individualpsychologie) und im Verlagswesen, in eigener Praxis sowie im klinischen Bereich tätig. Zudem ist sie Lehrbeauftragte an der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Neuere deutsche Literatur, Manès Sperber im Kontext der Individualpsychologie, Arthur Koestler.

|

|

GEIST und PSYCHE - Seinsgründe über das Funktionieren hinaus

Opium?

„Es ist völlig klar: Aus einer sozialphilosophischen Perspektive kann ich keinen Gott annehmen. Ob ich persönlich glaube, ist eine ganz andere Frage. Immerhin kann ich mit soziologischen Mitteln aber sagen, wo der Gottesbegriff verortet werden könnte. So bin ich zutiefst von einer vertikalen Resonanzachse überzeugt. Ein Problem der Moderne besteht darin, dass manche ihrer Vertreter sagen, dass nur andere Menschen resonant sein können und wir ansonsten in einem toten Universum leben.

Das ist meines Erachtens falsch. Es gibt das Bedürfnis nach etwas, das man mit Karl Jaspers als das Umgreifende beschreiben kann: uns mit einer letzten Realität in Verbindung setzen zu können. Das ist die religiöse Grundfrage. Wie sind wir in die Welt gestellt? Wie sind wir mit dem Umgreifenden verbunden? Diese letzte Realität kann man das Leben nennen oder die Welt, das Universum, die Schöpfung oder von mir aus eben auch Gott. Die Gottesidee umreißt eine Antwort, die für viele Menschen einer Erfahrung entspricht. An der Wurzel meines In-der-Welt-Seins herrscht eine Art antwortender Beziehung. Schon bevor ich da war und nachdem ich da sein werde, ist da etwas oder sogar jemand, das beziehungsweise der mich hört, sieht, meint und den Atem des Lebens einhaucht.“

Hartmut Rosa in einem Inetrview mit der Herder-Korrespondenz, Ausgabe 10.2017

|

Rosa, Hartmut Demokratie braucht ReligionMit einem Vorwort von Gregor Gysi 19.10.2022 • Kösel • 18.8 × 12 cm • Paperback • 80 Seiten |

Welche Position nimmt Religion im Gefüge moderner (westlicher) Gesellschaft ein? Ist sie nur ein Anachronismus, der den Wachstumskurs im globalen Wettkampf stört? Nur eine sentimentale Spielart der Selbsttäuschung, der man privat gerne nachgehen darf, die öffentlich aber keine Relevanz haben sollte?

Dass die christlichen Kirchen hierzulande – auch unabhängig der aktuellen Skandale – ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, ebenso auch Probleme mit der abhanden gekommenen Fundierung, mit ihren unbedarften Führungseliten haben, ist kein Geheimnis. Auch diese Mangellage sei, so Rosa, ein Problem fehlender Resonanz. Was aber, wenn religiöse Institutionen immer seltener dabei dienlich sein können, überzeugend für ´Resonanz` zu sensibilisieren, für das, was über den unmitelbaren Alltag hinausweist, Sinn stiftet und mithilft, ´Gemeinschaft`, also unsere ´Gesellschaft` zu begründen und zu erhalten? Hartmut Rosa stellt die Frage, die nicht weniger als zukunftsweisend für die Entwicklung unsererer Zivilisation sein wird: Was verliert die Gesellschaft, was verlieren Sozietäten, wenn das Transzendente darin keine Rolle mehr spielt? Kompakt, in gewohnt messerscharf-analytischerer Manier, betrachtet Hartmut Rosa die seelenlos gewordene Postmoderne und wagt das Gedankenspiel, was wohl geschehe, wenn die Massen der Selbstentfremdeten sich vollends von den jahrhundertealten Ideenreservoirs der Religionen und Philosophien ab- und nur noch ihren iPhones zuwendeten.

Der Autor: Hartmut Rosa, geb. 1965, ist Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Universität Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Als einer der renommiertesten Soziologen des Landes forscht er seit Jahren zu den Resonanzverhältnissen in modernen Gesellschaften und hat dazu zahlreiche Bücher veröffentlicht.

|

|

|

Längle, Alfried Existenzanalyse und Logotherapie01.06.2021 • Kohlhammer • 20.3 × 14 cm • Paperback • 195 Seiten • Mit 10 Abb., 2 Tab. |

»Anscheinend verträgt der Mensch auf Dauer die absolute Unbeschwertheit im psychologischen Sinne ebenso wenig wie die absolute Schwerelosigkeit im physikalischen Sinne. Und anscheinend kann er im sinnlosen Raum ebenso wenig wie im luftleeren Raum existieren.« - Viktor Frankl

Die Existenzanalyse, ein existentiell-humanistisches Psychotherapieverfahren, hat ihren Ursprung in der Logotherapie Viktor Frankls. Ihre Erweiterung des Existenzverständnisses führte zu vier psychologischen Dimensionen der Existenz ("Grundmotivationen") - die Sinndimension ist eine davon.

Das Buch vermittelt die Grundlagen und das phänomenologisch-dialogische Vorgehen der Existenzanalyse theoretisch und an einem Fallbeispiel. Als verstehende Psychotherapie arbeitet diese nicht mit Interpretationen oder Deutungen, vielmehr wird das individuelle Leiden der Klienten aus den Mustern ihres eigenen Erlebens verstanden, um durch Anregung personaler Kräfte zu einem existentiellen Leben mit innerer Zustimmung zu kommen.

Aus der Einleitung: "Mit dem Namen Viktor Frankl (1905–1997) ist die Sinnthematik unzertrennlich verbunden, wie schon Yalom (2010) hervorhob. Frankl bekommt den Verdienst zugeschrieben, das Thema Sinn in die Psychotherapie eingeführt zu haben. In den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat er als Neurologe und Psychiater die Logotherapie begründet (Frankl 1938a; b; 2005). Sie wird oft als die »dritte Wiener Schule der Psychotherapie« nach Sigmund Freuds Psychoanalyse und Alfred Adlers Individualpsychologie bezeichnet (Soucek 1948; Hofstätter 1957). Das frühe Interesse Frankls für die Psychologie brachte ihn zunächst zur Psychoanalyse. Er stand über 2–3 Jahre in brieflichem Kontakt mit Sigmund Freud. Nachdem er sich für eine Ausbildung in der Psychoanalyse beworben und auf Anraten Freuds ein Gespräch mit Paul Federn geführt hatte (Längle 2013a), wandte sich Frankl aber von ihr ab und durchlief seine psychotherapeutische Ausbildung in der Individualpsychologie Alfred Adlers. Dort fand er auch seine eigentlichen Lehrer, Oswald Schwarz, den Begründer der Psychosomatik, und Rudolf Allers, der ihn mit der philosophischen Anthropologie von Max Scheler bekannt machte. Unter ihrem Einfluss und in Verbindung mit seinem genuinen Interesse für die Sinnthematik entwickelte sich im jungen Frankl ein Anliegen, für das er sich ein Leben lang einsetzen sollte, nämlich den Psychologismus in der Psychotherapie zu bekämpfen (Frankl 1995; Längle 2013a; Kretschmer 2000; Rattner 1991).(...)"

Der Autor: Alfried Längle, PD Dr. med. Dr. phil., ist Begründer der modernen Existenzanalyse, Professor für praktische Psychologie an der HSE-Universität Moskau, Gastprofessor an der Sigmund-Freud-Universität Wien und Past-Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse.

|

|

||||||||

|

|

PSYCHE und KULTUR - Der WESTEN als Maßstab der Dinge?

|

Henrich, Joseph Die seltsamsten Menschen der WeltWie der Westen reichlich sonderbar und besonders reich wurde. - Aus dem Amerikanischen von Frank Lachmann und Jan-Erik Strasser 07.03.2022 • Suhrkamp • 22.4 × 15 cm • Hardcover • 918 Seiten |

|

»´Die seltsamsten Menschen der Welt` sollte Pflichtlektüre sein für alle westlichen Diplomatinnen und Außenpolitiker.«

Jens-Christian Rabe, in der Süddeutsche Zeitung SZ

Es gibt einen Menschenschlag, der sich von allen anderen früheren und heutigen stark unterscheidet. Sein Gehirn ist so verdrahtet, dass er in der Regel Gesichter schlechter erkennen kann, weniger auf seine Verwandten achtgibt und die Welt »scheibchenweise« verstehen will. Bei diesen sonderbaren Personen handelt es sich aber nicht etwa um peruanische Matsigenka, Fidschi-Insulanerinnen, chinesische Reisbauern oder die Jäger und Sammlerinnen der Hadza im heutigen Tansania – sondern um ´typische` Europäer und Nordamerikaner.

"(...) Zusammengenommen bedeuteten diese (...) Befunde, dass fast alles, was wir – Wissenschaftler – über die menschliche Psychologie wussten, von Bevölkerungsgruppen stammte, die in vielen wichtigen psychologischen und verhaltenswissenschaftlichen Hinsichten ziemlich ungewöhnlich zu sein schienen. Vor allem gab es keinen offensichtlichen Weg, um zu bestimmen, ob sich ein psychologisches Muster, das bei westlichen Studierenden gefunden worden war, auch kulturübergreifend zeigen würde.(...)"

Inhalt: Vorwort - Auftakt: Ihr Gehirn wurde modifiziert

I. Die Evolution von Gesellschaften und Psychologien: 1. Eine sonderbare Psychologie / 2. Die Genese einer kulturellen Spezies / 3. Clans, Staaten und warum man von dort aus nicht hierher gelangen kann / 4. Die Götter sehen zu. Benimm Dich!

II. Die Ursprünge der sonderbaren Menschen: 5. Sonderbare Familien / 6. Psychologische Unterschiede, Familien und die Kirche / 7. Europa und Asien / 8. Sonderbare Monogamie.

III. Neue Institutionen, neue Psychologien: 9. Von Handel und Kooperation / 10. Die Zähmung des Wettbewerbs / 11. Marktmentalitäten

IV. Die Geburt der modernen Welt: 12. Gesetz, Wissenschaft und Religion / 13. Fluchtgeschwindigkeit / 14. Die dunkle Materie der Geschichte

Anhang A / Anhang B / Anhang C / Anmerkungen / Bibliographie / Namenregister / Ausführliches Inhaltsverzeichnis

Der Autor: Joseph Henrich, geboren 1968, studierte zunächst Anthropologie sowie Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete dann als Systemingenieur bei General Electric. Anschließend wurde er Professor für Kultur, Kognition und Koevolution an der University of British Columbia. Seit 2015 ist er Direktor und Professor des Department of Human Evolutionary Biology der Harvard University.

|

Sahlins, Marshall Das Menschenbild des Westens - Ein Missverständnis?Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Andreas L. Hofbauer 02.06.2017 • Reihe Fröhliche Wissenschaft • 18 × 9.5 cm • Paperback • 206 Seiten |

Der Mensch, geknechtet von seiner gewalttätigen Natur, muss sich einem permanenten Regime der Kultur unterziehen, um nicht in anarchischen Zuständen zu ersticken. Sahlins stellt diese Gewissheit in Frage und kommt zu der Einsicht, dass dem Nachdenken über die Natur des Menschen von Beginn an ein fundamentales Missverständnis zugrunde liegt.

Der Autor: Marshall Sahlins, geboren 1930, gilt als einer der einflussreichsten und originellsten US-amerikanischen Sozialanthropologen der Gegenwart. Er lässt sich auf keine Schule festlegen und vertritt substantivistische, formalistische, strukturalistische, marxistische und neoevolutionistische Standpunkte.

|

|

||||||||

|

|

PSYCHOANALYSE - Eine Erfolgsgeschichte?

Eine wirkliche Fleißarbeit und fundiert an den historischen Fakten recherchiert, hat neulich der bekannte Berliner Soziologe und Kenner der Psychoanalyse, Michael Schröter, vorgelegt. Wer sich für die Geschichte der Psychoanalyse mit Ihren Diskussionen, Entwicklungssträngen, Irrungen und Wirrungen grundhaft zu informieren wünscht, wird hier ein informatives Werk vorfinden.

Mit seiner gleich zu Beginn seines Buches bekundeten Einschätzung, daß "die Geschichte der Psychoanalyse eine erstaunliche Erfolgsgeschichte" sei, die "das Selbstverständnis und Zusammenleben der Menschen des 20. Jahrhunderts, jedenfalls in den gebildeten Schichten der westlichen Welt" so tiefgreifend beeinflußt habe, kann man so sehen - oder für eine grandiose Idealisierung mit der Neigung zur Realitätsverkennung halten, betrachtete man den bescheidenen Einfluß und die Wirkmächtigkeit ´der Psychoanalyse` nüchtern-freischwebend aus globaler Perspektive:

Es wimmelt auf dem Erdenrund von Milliarden dahinlebender und zur Selbstreflexion kaum fähiger Menschen; nie gab es weltweit so viele von Infanten, Korrupten und Ausbeutern drangsalierte Länder. Vor unserer Haustüre, in Berlin, agieren vorwiegend offenbar unanalysierte VertreterInnen in Politik, Institutionen und dem Staat. - Unmittelbar daneben flankiert von einer mehrhundertköpfigen Armee von PsychoanalytikerInnen, die in ihrer Parallelwelt in derselben Stadt eifrig ihrem Gelderwerb nachgehen.

Vor zwanzig Jahren

publizierte der amerikanische Psychoanalytiker JAMES HILLMAN (C.G. Jung) ein zu eher

nüchternen Befunden kommendes Buch mit dem Titel: "Hundert Jahre Psychotherapie - und der Welt geht`s

immer schlechter" - Weniger Weihrauch - Meht selbstkritische

Bescheidenheit, vielleicht!?

|

Schröter, Michael Auf eigenem WegGeschichte der Psychoanalyse in Deutschland bis 1945 12.12.2022 • Vandenhoeck u. Ruprecht • 24,5 × 17,5 cm • Hardcover • 856 Seiten |

Sigmund Freud begann seine bahnbrechenden Arbeiten, die später unter dem Terminus ´Psychoanalyse` ihren Siegeszug antreten sollten, als ein wenig Beachtung findender Wiener Privatdozent und Nervenarzt. Dies änderte sich erst später, noch vor dem Ersten Weltkrieg, als seinen Beiträgen Resonanz und sogar die Anerkennung einiger Züricher Universitätspsychiater zuteil wurde. Dieser gute Ruf breitete sich danach allmählich auch in Österreich, besonders aber im Nachkriegsdeutschland und in der Weimarer Zeit aus.

Die Rezeption der ganz neuen, von Freud begründeten psychoanalytischen Lehre und Praxis schwankte wie so oft, wenn neue Ideen, Konzepte den Gang des Altbekannten in Unruhe versetzen zwischen ´interessiert`, mitunter ´zustimmend`, nicht selten aber kritisch. Vor dem Eindruck der Unüberbrückbarkeit und, wie Schröter annimmt, aus einem Gefühl der Überlegenheit verweigerten sich Freud und seine Anhänger ihrerseits nicht selten der Auseinandersetzung mit methodischer, inhaltlicher und ärztlich-ethischer Kritik ihrer Kollegen. Freud und die aus seiner ´Bewegung` resultierenden anderen psychoanalytisch orientierten Richtungen gingen jeweils ihren eigenen Weg, mit eigenen Fachvereinigungen, Ausbildungsgängeb und Theoriesprache.

Aus der Einleitung des Autors:

"Die Geschichte der Psychoanalyse ist eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Kein anderes Gedankengebäude, vielleicht mit Ausnahme des Marxismus, hat das Selbstverständnis und Zusammenleben der Menschen des 20. Jahrhunderts, jedenfalls in den gebildeten Schichten der westlichen Welt, so tief beeinflusst wie sie. Die Beschäftigung mit dem Gang dieser Geschichte, mit den Bedingungen, unter denen, und mit den Widerständen, gegen die der Erfolg möglich wurde, bedarf keiner Rechtfertigung.

Man kann die Psychoanalyse in verschiedener Weise betrachten: als wissenschaftliche Theorie und therapeutische Praxis, als Grundlage eines lehr- und lernbaren Berufs, als Fokus einer Organisation oder Schule. Da dies nicht das Buch eines Analytikers ist, sondern das eines Soziologen, stehen darin die beiden letzten Aspekte im Vordergrund. (...) Gewiss war die Psychoanalyse in einem seltenen Ausmaß das Werk eines einzelnen Mannes. Aber auch Freud arbeitete in einem sozialen Kontext und wirkte in einen Kontext hinein. Diesem Sachverhalt trägt das vorliegende Buch Rechnung. Es handelt nicht wie die meisten psychoanalysehistorischen Arbeiten von einer engen, quasi isolierten Tradition, sondern bezieht systematisch deren Umfeld und hier insbesondere die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte in das Blickfeld ein. Dabei liegt das Augenmerk hauptsächlich auf dem engeren fachlichen Kontext. So bietet die Darstellung, auch wenn sie am Schwerpunkt Psychoanalyse festhält, zugleich einen Beitrag zur allgemeinen Psychiatrie- und Psychotherapiegeschichte. […]"

Die Erzählung beginnt in Wien, wo Freud die Grundlagen seiner Theorie und Praxis schuf, konzentriert sich dann aber auf die Entwicklung in Deutschland. Obwohl die Freud-Schule von früh an international organisiert war, hat doch jede ihrer Landesgruppen ein spezifisches Gepräge; und auch die Rezeption der freudianischen Lehre verlief von Land zu Land verschieden. Es ist daher – entgegen der modernen Tendenz zu einer internationalen oder globalen historischen Perspektive – sachgerecht, die Geschichte der Psychoanalyse im nationalen Rahmen zu betrachten .[…]"

Der Autor: Michael Schröter, Dr. phil. , Diplom-Soziologe, ist freiberuflich tätig als wissenschaftlicher Übersetzer, Autor, Forscher und Herausgeber von „Luzifer-Amor. Zeitschrift zur Geschichte der Psychoanalyse“. Er ist Gastwissenschaftler am Institut für Geschichte der Medizin an der Charité, Berlin.

|

|

FREUD / LACAN - Rares aus dem Fundus der SFB

|

RAR! - Preisangebot bis 30.06.2023 Rey, Pierre Eine Saison bei Lacan[OT: Une saison chez Lacan: Récit] 1995 • Passagen • Reihe Passagen Schwarze Reihe • 20,8 × 12,8 cm • Paperback • 216 Seiten 36,00 € statt 42,00 € in den Warenkorb weitere Informationen |

„An diesem Montag hatte ich zuvor Lacan wiedergetroffen und eine unerklärliche Veränderung seines Verhaltens mir gegenüber festgestellt. Inwiefern hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht zu sagen gewußt. Und um die Wahrheit zu sagen, verspüre ich auch keine Lust, dem weiter nachzugehen … - Unmerklich machte sein Schweigen unseren Dialog zu einem Monolog. Ich war es, der sprach. Berauscht von meinem eigenen Sprechen, steigerte ich noch meinen Redefluß, um zu verhindern, daß er mich unterbrach.“

In eindringlichen Worten schildert Pierre Rey seine Begegnung mit dem „brillantesten Nachfolger Freuds“. Assoziierend erinnert er die Saison bei Lacan, die Analyse, während der er, wie er schreibt, zehn Jahre lang sein Leben aufs Spiel gesetzt und sich schließlich geschworen hat, früher oder später davon zu berichten.

Die Kapitel: I. Pazifisch - II. Genealogisch - III. Alphabetisch - IV. Anekdotisch - V. Dialektisch - VI. Mäeutisch - VII. Ethisch

Lieferbarkeitshinweis / Erhaltungszustand: Im Archiv der SFB ist dieser begehrte Titel in einigen verlagsfrischen Exemplaren mit gfs. minimalen Lagerungsspuren verfügbar; beim Verlag vergriffen.

|

RAR! Stein, Conrad UmschreibungenPsychoanalytisches Seminar. Aus dem Französischen von Josef Winiger (OT: "Aussi, je vous aime bien". Editions Denoel, 1978) 1986 • edition diskord • 13,7 × 20,8 cm • broschiert • 131 Seiten |

›Umschreibungen‹ ist ein durch und durch ungewöhnliches Buch: In der (Selbst-)Analyse eines Analytikers wird durch die komplexe Einbeziehung des Lesers die dichte Verflechtung psychoanalytischer Theorie und Praxis beeindruckend vor Augen geführt und womöglich erlebbar gemacht.

Was ist Psychoanalyse? Was kann sie dem bringen, der sich auf sie einläßt? Nicht solche eher eindimensionalen ›Wissensfragen‹ will dieses Buch beantworten; der Autor möchte vielmehr hineinführen in das Unbewußte und in die Beziehung, in der der Psychoanalytiker zu ihm steht. - So hielt es Conrad Stein auch bei seinen Seminaren am Psychoanalytischen Institut in Paris. Irgendwann vespürte er bei sich den Wunsch, den Teilnehmern seines Seminars quasi einen Brief zu schreiben, dem später fünf weitere folgen sollten.

Weshalb dieser Schritt vom Wort zur Schrift?

»Weil ich auf diese Weise zu Ihnen wie zu meinem Analytiker spreche«, erklärt er. Diese Umkehrung der Situation, bei der ein Lehrender sich in die Position der Lernenden begibt, ein Psychoanalytiker sich als Analysand vor sein Auditorium stellt, entspricht einer inneren Notwendigkeit. Es gehe darum, »den Gedanken mitzuteilen, der sich mir dargeboten hat; kein Geistesblitz, keine Entdeckung, sondern etwas Neues, das ich selbst bin. Wie Dichtung.«

So tritt ganz natürlich das Schreiben an die Stelle des Schweigens – von dem es übrigens umgeben ist – und an die Stelle des Psychoanalytikerwortes, um die Dimension des Unbewußten, seine überraschende Neuheit und seine Bewegung auszudrücken, die ständig neu entstehend, ständig neu entstehen muß.

Der Autor: Conrad Stein, geboren am 12. März 1924 in Berlin, verstorben am 16. August 2010 in Paris, war ein französischer Psychiater und Psychoanalytiker deutscher Herkunft. Er war Ehrenmitglied der Société psychanalytique de Paris und zählte zu den Begründern der Zeitschrift Etudes Freudiennes und wurde darüber hinaus durch seine Hauptwerke ›L’enfant imaginaire‹ (1971) sowie die Aufsatzsammlung ›La mort d’ ÒEdipe‹ (1977) bekannt.

Seine Familie zog 1933 nach Frankreich, nachdem die Nazis in Deutschland an die Macht gekommen waren. Seine Kindheit verbrachte Conrad Stein in Berlin, später in Großbritannien, wo sein Vater Journalist und Korrespondent des Berliner Tageblatts war. In Paris absolvierte er sein Sekundarstudium und begann danach sein Medizinstudium in Genf. Er verteidigte seine medizinische These mit dem Titel "Le mutisme chez l'Enfant" unter der Aufsicht von Serge Lebovici in Paris (1945).

Stein war in Psychoanalyse bei Marc Schlumberger und Sacha Nacht. 1960 wurde er Mitglied der Pariser Psychoanalytischen Gesellschaft und wandte sich Jacques Lacan zu, war jedoch stets offen für die verschiedenen Strömungen der Psychoanalyse.

Lieferbarkeitshinweis: Bei der SFB als verlagsfrischer Archivbestand; beim Verlag vergriffen.

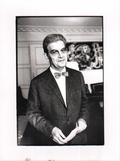

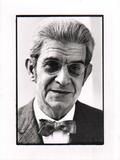

Das Kunstarchiv der SFB verfügt derzeit u. a. über zwei enorm seltenen ORIGINAL-VINTAGEPRESSEFOTOS Jacques Lacans, aufgenommen in 1967 von dem renommierten französisch-italienischen Prominenten- und Modefotografen Giancarlo Botti, abgezogen im gleichen Jahr auf Hochglanz-Photopapier (RC) und rückseitig versehen mit den einschlägigen Notaten und in sehr guter Erhaltung.

Der Fotograf:

Giancarlo

Botti, Jahrgang 1931, zählt zu den bekanntesten

und einflußreichsten italienischen Fotografen der Nachkiegszeit. Seine

Hauptschaffenszeit waren die 60er bis 80er Jahre; berühmt wurde Botti

durch seine Photoarbeiten mit Romy Schneider, die er über viele Jahre als

Fotograf in ihrem Schaffen begleitet und zu dem es einen in Italien,

Frankreich und Deutschland erschienenen Fotokunstband mit zahlreichen

seiner besten Arbeiten Romy Schneiders gab.

|

|

AUS DEM ARCHIV der SFB - LACAN und die Pariser Avantgarde

RAR! Picasso, Pablo (Einbandgestaltung) MINOTAURE - Revue artistique et littéraireVolume No 1 - No 3 - Vollständiger Jahrgang 1933 - [Hochwertiger REPRINT in Leinenbindung aus 1981] Reprint 1981 der EA 1933 • Editions ALbert Skira, Paris • 31,4 × 24,2 cm • OLwd, mit geprägtem Titel • 75 / 88 / 115 Seiten in einem Band • mit zahlr. Illustr. 248,00 € in den Warenkorb weitere Informationen |

|

Faksimile-Ausgabe des ersten Jahrgangs der berühmteln Pariser Kulturzeitschrift ´Minotaure`, 1933

Zu diesem Angebot

Minotaure No 1 aus dem Jahr 1933, renommierte Pariser Kunst- und Kulturzeitschrift, startete seinerzeit mit einer hochkarätigen Ausgabe, die Originalbeiträge von André Breton (Picasso dans son élément, mit zahlr. Aufnahmen von Brassaï), von Pierre Reverdy, Maurice Raynal (Varieté du corp humain, Fotos von Brassaï), André Masson, Paul Eluard, Salvador Dali, Kurt Weill, Michel Leiris und ebenso einen Erstdruck von Jacques Lacan ("Le Problem du Style et la Conception Psychiatrique des formes paranoiaques de l`experienve.") - Die beiden weiteren, in diesem Band edierten Ausgaben mit gleichfalls hochkarätigen Beiträgen und Illustrationen.

Erhaltungszustand / Lieferbarkeitshinweis

Im Archiv der SFB ist diese auch in der Reprint-Version seltene und ausnehmend begehrte französische Kultur- und Literaturzeitschrift, welche die ersten drei Ausgaben aus 1933 umfasst, hochwertig reproduziert wurde und in einer edlen Leinwandbindung mit einer prachtvollen Titelprägun (Minotarus) geziert ist, als ein sehr gut erhaltenes Exemplar MIT dem Schutzumschlag verfügbar. - SElTEN!

BESSER LESEN - Familienbande

|

Keegan, Claire Das dritte LichtEine Geschichte - Übersetzt aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser 2. Aufl. 04.2023 • Steidl Verlag • 20.8 × 12.6 cm • Leinen mit Lesebändchen • 104 Seiten |

Irland, zu Beginn der 1980er Jahre: An einem heißen Sommertag liefert ein Vater seine kleine Tochter bei entfernten Verwandten auf einer Farm im tiefsten Wexford ab. Seine Frau ist schon wieder schwanger, noch ein Maul wird zu stopfen sein.

So findet sich das Mädchen bei dem kinderlosen Ehepaar John und Edna Kinsella wieder. An einem ungewohnt schönen und behaglichen Ort, wo es Milch und Rhabarber und Zuwendung im Überfluss gibt. Aber auch ein trauriges Geheimnis, das einen Schatten auf die leuchtend leichten Tage wirft, in denen das Mädchen lernt, was Familie bedeuten kann.

´Das dritte Licht` (»Foster«) wurde mit dem renommierten Davy Byrnes Award ausgezeichnet und in Irland als The Quiet Girl, ebenfalls preisgekrönt, verfilmt. Nun ist diese meisterhaft komponierte Geschichte über wirkliches Zusammenleben, Zuneigung und Zärtlichkeit endlich wieder in der deutschen Übersetzung von Hans-Christian Oeser bei Steidl erhältlich – in einer neuen, von der Autorin überarbeiteten Fassung.

Die Autorin: Claire Keegan, geboren 1968, wuchs auf einer Farm in der irischen Grafschaft Wicklow auf. Sie hat in New Orleans, Cardiff und Dublin studiert. Von der vielfach ausgezeichneten Autorin sind darüber hinaus bereits die Erzählungsbände ´Wo das Wasser am tiefsten ist` und ´Durch die blauen Felder` (in einem Band: ´Liebe im hohen Gras`, 2022) in deutschsprachiger Übersetzung erschienen. Ihre Erzählung ´Kleine Dinge wie diese` (2022) stand auf der Shortlist des Booker Prize.

|

Nugent, Liz Kleine GrausamkeitenKriminalroman - Aus dem Englischen übersetzt von Kathrin Razum 15.11.2021 • Steidl Verlag • 20.8 × 12.6 cm • Hardcover • 400 Seiten |

»Drei ist eine ungerade Zahl, deshalb waren bei uns immer zwei gegen einen gewesen, wobei wir regelmäßig die Seiten wechselten. Niemand hatte je behauptet, wir seien uns nah."

Drei Brüder bei einer Beerdigung, einer von ihnen liegt im Sarg, betrauert von seinen Geschwistern. Aber welcher? Und warum? Nur jeweils ein Jahr sind die Drumm-Brüder William, Brian und Luke auseinander und doch könnten sie unterschiedlicher nicht sein. William hat als Filmproduzent Karriere gemacht und glaubt, ihm stehe einfach alles zu, Brian, der mittlere Bruder, Lehrer und Künstleragent, betätigt sich als wenig selbstloser Friedensstifter, Luke, psychisch instabiles Nesthäkchen, ist ein international gefeierter, sehr einsamer Popstar. Aber keiner von ihnen ist der, der er zu sein scheint. Vom Tag ihrer Geburt an hat ihre narzisstische, ziemlich abgefeimte Mutter die Brüder darauf abgerichtet, um ihre Aufmerksamkeit zu buhlen. Sie spielen Spielchen, doch im Laufe der Jahre werden diese Spiele – die kleinen Grausamkeiten – immer unheimlicher, gnadenloser und gefährlicher. Toxisch geradezu, denn nur zwei der Brüder werden überleben.

Die Autorin:: Liz Nugent, geboren 1967 in Dublin, hat für irische Radio- und Fernsehsender und für das Theater geschrieben. Bereits ihr erster Roman Unravelling Oliver (dt. »Die Sünden meiner Väter«), erschienen 2014, wurde ein großer Erfolg und Crime Novel of the Year bei den Irish Book Awards. Auch ihre folgenden Bücher Lying in Wait und Skin Deep wurden mit Preisen ausgezeichnet und landeten auf den irischen Bestsellerlisten. Nugents Romane erscheinen in fünfzehn Sprachen. Kleine Grausamkeiten erschien 2020 in Irland, England und den USA und wurde von der New York Times sofort als einer von sieben Most Recommended Thrillers of 2020 gelistet. (Quelle: Verlag)

|

Hartmann, Lukas Ins UnbekannteDie Geschichte von Sabina und Fritz. Roman 28.09.2022 • Diogenes • 18.4 × 11.6 cm • Hardcover • 288 Seiten |

»Lukas Hartmann ist einmal mehr eine eindrückliche Synthese gelungen zwischen dichterischer Fantasie und Einfühlung einerseits und der akribischen Auswertung reicher Quellen und Chronistentätigkeit andererseits.« - Alexander Sury im: Tages-Anzeiger

Sabina kommt aus Russland nach Zürich, um sich in der psychiatrischen Klinik von Dr. C.G. Jung behandeln zu lassen. Und wird seine Geliebte. Fritz, der Sohn eines Schreiners, träumt von einer besseren Gesellschaft, bringt die Schweiz an den Rand einer Revolution und rettet Lenin in Russland das Leben. Beide sind sie mutig, widersprüchlich, zerrissen, betreten unaufhörlich Neuland. Ihre Schicksale kreuzen, spiegeln sich – und verlieren sich im Dunkel der europäischen Geschichte.

Textprobe

"Wo war sie denn? Sie wusste es nicht genau. Die Eltern hatten Sabina zu dieser langen Reise genötigt, vor allem die überbesorgte Mutter, der Vater schwieg und wich Sabinas Blicken aus. Er hatte ein schlechtes Gewissen, und das geschah ihm recht. Sie war ja kein Kind mehr, sie war eine junge Frau. Man durfte sie nicht so brutal behandeln, nie hätte er sie, als sie jünger war, im Beisein der Brüder mit Rutenhieben auf den nackten Hintern bestrafen dürfen. Sie musste sich danach vor ihnen verbergen, sich irgendwo in ihr drin verkriechen, und wenn man sie herauslocken wollte, wehrte sie sich mit aller Kraft, sie schrie, schlug um sich, egal, ob eine Berührung sanft war oder grob. Man brachte sie schon in Rostow zu Ärzten, schob sie in weiß gestrichene Räume hinein, sie hörte die Mutter weinen, den Vater schwer atmen. Man legte sie auf eine Couch, es waren mehrere Hände an ihr, sie stieß sie weg, man band sie fest, Gesichter über ihr, die sie nicht kannte und verscheuchen wollte, sie lachte alle aus, mit Absicht schrill und theatralisch, und das galt als Krankheitssymptom, ausgerechnet bei ihr, die Ärztin werden wollte, sie hatte doch schon, zum Entsetzen der Mutter, kranke Puppen aufgeschnitten und wieder zusammengenäht. Dann wurde der Familie von Verwandten geraten wegzufahren, weit weg, dorthin, wo das medizinische Niveau höher war als in Russland, in eine Schweizer Klinik, in der man sich auch um das Seelische kümmere, sagte die Mutter, die ja selbst Zahnärztin war. Sabina sprach fließend Deutsch, aber der Ort, zu dem sie nun in der Mietkutsche fuhren, hieß Burghölzli, das Wort verstand sie nicht, und weil ihr der Klang so drollig erschien, fügte sie sich und ließ sich in das abweisend wirkende Gebäude hineinbegleiten. »Ich werde nichts schlucken, nichts trinken«, sagte sie sehr laut, »und ich will keine Spritze.« (....)"

Der Autor: Lukas Hartmann, geboren 1944 in Bern, studierte Germanistik und Psychologie. Er war Lehrer, Journalist und Medienberater. Heute lebt er als freier Schriftsteller in Bern und schreibt Bücher für Erwachsene und für Kinder. Er ist einer der bekanntesten zeitgenössischen Autoren der Schweiz.

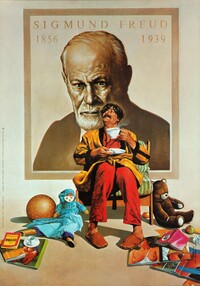

DER GALERIST - Die Kunstabteilung der SFB: FREUD, besorgt

RAR! Laverdet, Marcel (Künstler) SIGMUND FREUD - ‘DIEU LE PERE’Original Vintage Poster von 1978 1978 • 38,1 × 26,6 cm (Kleines Formaz) • Plakat |

|

Eine flotte Zeichnung als ein original Vintage-Poster aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts des bekannten französischen Illustrators, der sich hier über ein eher etwas infantil wirkendes Exemplar der Gattung ´Mann` erheitert. Dieser macht es sich selbstzufrieden und in scheinbar bester Laune unter dem Konterfei des streng blickenden Freud gemütlich und nippt, allerlei Spielzeug zu Füßen, genüsslich an seinem Kaffee .... -

Eine absolute Rarität selten und ein wirkliches Schmankerl für Freud-FreundInnen und gleichermaßen für seine liebsten Gegner ....

Der Künstler: Marcel Laverdet, geboren am 25. März 1953, ist ein bekannter französischer Künstler, Illustrator und Autor; er erfuhr seine künstlerische Ausbildung an der National School of Decorative Arts, Institut des hautes études cinématographiques.

Erhaltungszustand / Lieferbarkeit: Das Archiv der SFB verfügt über ein sehr gut erhaltenes Original dieses Plakates, hergestellt 1978 in Frankreich. Keine Knicke oder anderweitige Beschädigungen. Der Versand erfolgt gerollt / Print will be shipped rolled in a strong tube. - SELTEN!

SFB - MEHR als Bücher

Auf SFB-Online, der Internetseite für die Literaturen der Psychoanalyse und Kulturwissenschaften im Netz, ist als Hauptdatenquelle die offizielle Datenbank des deutschsprachigen Buchhandels (VLB - Verzeichnis lieferbarer Bücher) mit rund 2.000.000 Titeleinträgen hinterlegt, in der Sie bibliografieren und jederzeit daraus bestellen können. - Darüber hinaus bietet die Sigmund-Freud-Buchhandlung weitere Arbeitsbereiche und Abteilungen, die wir Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit empfehlen möchten, etwa

- Zum VLB-Sortiment, dem Verzeichnis lieferbarer Bücher gelangen Sie HIER

- Das Klassische Fachantiquariat der SFB erreichen Sie HIER

- Das Moderne Fachantiquariat der SFB finden Sie HIER

- Zur FACHZEITSCHRIFTEN-Expedition der SFB gelangen Sie HIER

- Aktuelle Buchreihen aus dem Feld der Psychoanalyse erreichen Sie HIER

- DER GALERIST - die Angebote derSFB-Kunstabteilung entdecken Sie HIER

- Das Sortiment feinster BIO-Weine entdecken Sie HIER

- Bezugshinweise und Konditionen für wiss. BIBLIOTHEKEN finden Sie HIER

|

|

Herzschrittmacherfreie Zone –Aktuelle Monatsangebote bei der SFB |

|

Preisangebot bis 30.06.2023 Engelmann, Edmund

(Phot.) Sigmund Freud. Berggasse 19Die einzigartigen Fotografien von Edmund Engelman Neuausgabe 2016 • Brandstätter Verlag • 26 × 22 cm • Hardcover • 160 Seiten • Mit zahlr. Fotos von Edmund Engelman 9,90 € statt 29,90 € in den Warenkorb weitere Informationen |

Wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag wurde Sigmund Freud endgültig klar, daß er in einem nationalsozialistischen Österreich nicht leben, nicht arbeiten, nicht würde überleben können. Er entschloss sich zur Emigration nach England, um – wie er seinem Sohn Ernst schrieb – „in Freiheit zu sterben“.

Als Freud die Ausreise beantragte und man sie ihm unter demütigenden Umständen gestattet hatte, war nicht entschieden, ob er sein Mobiliar, seine umfangreiche Bibliothek und vor allem seine einmalige archäologische Kunstsammlung mit nach London nehmen könne. Dass man ihm nicht nur seiner Wohnung und seiner Praxis, sondern auch aller ihm lieb und wichtig gewordenen Gegenstände berauben wollte, traf den greisen Wissenschafter tief.

Es war die Idee des mit Sigmund Freud befreundeten Psychoanalytikers August Aichhorn, einen Photographen zu beauftragen, die Wohnung und die Praxis in allen Details aufzunehmen. Man fand in Edmund Engelman einen leidenschaftlichen Amateur, dem unter schwierigen Umständen eine Dokumentation von ganz ungewöhnlicher Bedeutung gelang. Während seiner Arbeit, die in Abwesenheit von Freud durchgeführt werden sollte, wurde Engelman von Freud überrascht. So entstanden einige unvergleichliche, melancholische Portraits von einzigartigem dokumentarischem Wert.

So nahm Edmund Engelmann 1938 die einzigen Bilder von jenem Ort auf, an dem Sigmund Freud 40 Jahre lang gelebt und gearbeitet hatte.

|

Angebotspreis bis 30.06.2023 Janet, Pierre Die Psychologie des Glaubens und die MystikNebst anderen Schriften 01.02.2013 • Matthes & Seitz Berlin • 22 × 14 cm • Hardcover • 439 Seiten 19,90 € statt 49,90 € in den Warenkorb weitere Informationen |

Pierre Janet, ›Médecin-philosophe‹ und Mitbegründer der modernen französischen Psychologie, war wie sein lebenslanger Kontrahent Sigmund Freud ebenfalls Schüler und Mitarbeitern von Jean-Martin Charcot. Janets philosophisch inspirierten Werke sind Meilensteine der Psychopathologie. Der vorliegende Band stellt erstmals eine Auswahl seiner Arbeiten vor, im Mittelpunkt seine Studie über die ›Psychologie des Glaubens‹ (1937), die Janet nicht auf die Religion beschränkt, sondern auf Individuum, Gesellschaft, Geschichte, Wissenschaft und Philosophie anwendet.

Der Autor: Pierre Janet (1859–1947) erhielt 1902 den Lehrstuhl für experimentelle und vergleichende Psychologie am Collège de France. Dort arbeitete er über Jahrzehnte an einer Psychologie des menschlichen Handelns. Er galt als einer der einflussreichsten und renommiertesten Psychologen Frankreichs. Gegenwärtig wird Janets umfangreiches Werk wiederentdeckt und weltweit diskutiert.

Lieferbarkeitshinweis: Im Modernen Fachantiqiariat der SFB ist dieser Titel in verlagsfrischen und folienverschweißten Exemplaren zum Angebotspreis verfügbar.

Tagungskalender

Unser überregionaler Kalender zu Tagungen, Konferenzen und Symposien aus dem Bereich der Psychoanalyse

|

Sigmund-Freud-Buchhandlung Telefon: (036946) 24878 SFB-Bestelltelefon:

0800 588 78 30 |

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem.

§ 27a UStG: Buchhändlerische Verkehrsnummer: Geschäftsführer: Michael-Serge Schindler |